Sanae Seki 関さなえ

ZAZAZA ザザザ

2017年3月19日[sun]18:00-

DEAD ENDでは企画終了後、言葉による再構築を試みています。今回は鑑賞者、関係者の方々からいろいろなコトバをいただきました。ひとつのダンスを見て語られるそれらを通して「見る」ことの多様性と改めて言語で立ち現れる「ザザザ」をお楽しみください。(敬称は省略させて頂いています)

After a successful conclusion of Dance, we are going to reconstruct the exhibition and shape it through words. Words that have been born out of experience and through multiple lenses and perspectives from visitors and participants. What was one dance will be a diverse collection of feeling and reactions, and ZAZAZA will embody those experiences and display them in their full spectrum.

We invite you to join us in re-experiencing Dance through ZAZAZA, a collection of our interpretations through words.

DEAD END

note01

アンケートより

Keita

note02

岩崎卓治氏より関さなえ宛てに書かれた感想文

note03

ザザザ DEAD END 0319

「半島」という言葉には魅かれるところがあった。周囲が海に囲まれているため、気候が温暖で(太平洋側に限られるか)、まだ寒い春先に「半島」と聞くと特にその想いが強くなる。

そして、誰かに呼ばれたような気がして海の近くにやって来ると、昔と同じく空には鳶が舞っており、あの独特の節回しの鳴き声で迎えてくれる。

事前に関さんが言っていた「この場で踊りたい」と思うのはどういうことなのかなと、道中、普通に踊ることのない私は思っていた。

到着してみて、「その場」は関さんの言う「この場」を恐らく凄まじく改変し、ものの見事に踊り手の当初の衝動を裏切るものになっていた。まったく踊るにふさわしくなく、逆にある種のリスクを伴うような異形の舞台(装置)が確信犯的な制作者たち によって設えられたと云う。

踊り手のラブコールに対して、これは不幸な結婚か? さにあらず、足元が危うく、いつか横木を踏み外すのではと当初は心配するが、それはすぐに杞憂となる。グールドがゴールドベルク変奏曲の信じられない加速においてまさかミスタッチをするとは考えられないように、この空間の地脈を知る踊り手の足裏は決して細い角材を踏み外すことなく、時にちょっとした揺らぎを見せることがあるが、それは水鳥が水面に浮かびながら、時折見せる仮の羽ばたきのごとくで、当の鳥からすれば何ともないのである。

じきにこの鳥は猛禽類の翼を得て、敷居から飛び立ち、やがてゴールドを追い求める欲深(グリード)の龍となる。グールドから始まりGが多い? そう、床(グランド)のぬけた空間で踊り手は絶えず重力(グラビティ)と拮抗しているからね。

音楽に合わせて体を動かすのは人だけの特質であり、過分に家畜化された犬猫であってもそのような行動は見られないと何かで読んだ。これは人が言葉を持つようになり、分節化された意識活動を主として生涯を過ごしているが、時にそこからの離脱を求め、音の流れに身を任せるのだという。夢もまた同じようなものかもしれない。

一方、強風の日のカラスや波打ち際のイルカたちは明らかに「遊びに興じている」と見え、そして、それはまた優れた踊り手の動きにも似る。

彼らの「遊び」と、無意識に音に合わせて体を揺らしてしまう人と、踊り手が意識的に「『この場で踊りたい』と思う」、それぞれの意識の境目は何なのかと考えてしまう。

少なくとも言えるのは、人とは先天的に本能の前に言葉の障壁を張りめぐらせた不自由な存在であり、そのややこしさより、時に体を揺らせてみたり、わざわざ春先の半島の崖の中腹のそのまた「行き止まり」まで出掛けるのである。そして、そこで優れた技術を持つ踊り手の静か(!)で自在な動きに、しばし言葉を置き去りにしてくるのである。

そう云えば、この「デッドエンド」の主催者の名刺の裏には英文で「ここより先に行くのは飛ぶしかない」とあった。が、そこから引き返してこうして言葉をたぐっているのである。ただ、名刺には「地面に穴を掘ることを試せ」ともあったか。

さて、まずダンスは踊り手の地声にて「トンビがクルリと輪を描いた~」の歌で始まり、往年のハリウッド映画でアステアがまるでスケーターのように滑り込んでくるような導入曲で入場する。しかし、そこはかのアステアでさえもステップなど踏めない、床が抜けて横木だけが足掛かりの踊り手のみならず誰もが二の足を踏む危うくアクロバティックなスペース。横木の下は長年に亘り積もり積もった埃ぽくもカビ臭い土くれが露呈している。カマドウマや地獄の子鬼たちの領域である。天井板も剝がされて太い梁が露わ。背景には井出氏(デッドエンド)による紐で刺繡された三枚の鉄板が架けられており、独自の空間が構成されている。

通常、家屋においては足元には床板、頭上には天井板があり、一定の居住性と安全が担保されているのが当然であるが、ここ「デッドエンド」ではそれらは剝奪され、異なる次元が地続きとなり、簡単に閾を跨いでいけるものになっている。ただ、実際に跨ぐにはかなりのバランス感覚と柔軟性が必要で、踊り手の日常の鍛錬を知ることになるが、ともかく観客はその屋内に穿たれた空虚を囲むような内向きの縁側に座り、落ち着かない居住まいと、これから始まるスペクタクルに固唾を飲むのである。

場外での自らの歌声を先導とし、踊り手はハタキ(素材が鳥の羽?)を手にして、この空間に参入する。掃除をしている婦人の姿に見えるが、すぐに横木に移り、しばらくはその上で水鳥のごとく、水面に遊んでは佇み、また、羽ばたきを試してみたりと、自身の領域を少しずつ占有していく。次第にこの空間の先ほどの居心地の悪さは消散して行き、踊り手の動きに応じてパースペクティブを変え、彼女に傅くようにも見える。時折、湿った土の臭いを発散させ、それなりの自己主張を見せたりもするが、いつの間にか踊り手の動きにより、「その場」が「この場」に移行したのだ。

さらに踊り手は自身の翼の強さを確かめると、やがて水面より高く飛び立ち、虚空を滑空し、かと思えば横木の下に潜り、千尋の水底を蠢くものに変容する。

が、突然、何かが投げ入れられてくる。天井板が無いものだから隣から放り込めるのであろうが、これが十分に怖い。劇場のようにきちんと管理されたスペースであれば演出の一つとこちらは安全地帯でタカを括っていられるが、なんせ、「デッドエンド」だ、間違って自分に当たるかもしれないの恐怖、それとモノが落ちた時のドサッという音、改めてここまでのダンスがずっと無音で経過していたことに気づかされる。

数度、何かが投げ入れられ、それを見届けた踊り手は猛禽類の狩りの様相を呈し、上空から水面にダイブして、赤いポーチを掴み取る。投げ入れられたモノの中で最もお宝を思わせる獲物を手に入れ、踊り手は強欲な龍となり、海面に首を出しては、また潜り、また首を出し、中世の海図などにしばし描かれる大洋を巡行する大海蛇の如き動きを見せる。その後、この龍は再び深い海底に身を潜め、しばしお宝のポーチをいつくしむ。

そうして、ポーチから取り出されたのはライターと煙草。おいおい、水の中では火はつかないよと思うもお構いなしに、踊り手は煙草に火をつけ、深い一服を喫し、そのまま、寛いでほぼ一本を吸い終えるのである。まだ中盤なのに息が持つのか?と思いつつも、この場面に既視感を覚えた。それはマハーバラータの終盤、最終戦争のさなかに重傷を負った悪王ドゥリオダーナが魔法を使って、水底に逃げ隠れ、回復を待つ下りである。彼自身が要因であるこの戦いで、地上では彼の親族たちがお互いに殺しあっている阿鼻叫喚の中、冷たい水の中から彼が歌う慰みの歌声だけが聞こえてくるという、何とも不思議な光景である。

後ほど、水面から上がる煙草の煙の様子を「鯨の潮吹きのようだった」と称したら、踊り手は「あれは海底火山だ」と言い、どだいスケールの桁が違うことを思い知らされた。

やがて、煙草を吸い終わった踊り手は地面に小石でもって人の顔を描きつける、丸く笑っている顔や怒っている顔、次第に憑かれたように荒々しく何個も何個も描き続ける。すると、また、唐突に何かが投げ入れられる。今度は本の爆弾だ。それは多く

の無辜の人々の顔の上に落ちる言葉による空爆である。

おもむろに踊り手は投げ入れられた本を取り上げ、ランダムに読み上げる。それぞれ、そのページに書かれている文章であろうが、どれも主語や人名やその他諸々が「トンビ」に変換され、何を読んでも「トンビが~」、「トンビは~」、「トンビ君は翌日トンビに着き~」などと、自己(トンビ)に言及し、そこで完結するしかない言葉がやや過剰に響く。それはまだ分節化されていない彼我の区別もつかない動物(トンビ)の意識であるのか。

それでも、一旦、曲がりなりにも言葉を得たトンビは、しばらくすると先に投げ入れられたモノたちを順に指さし、それぞれを名付け、一箇所に片付けていく。世界の分節が進んでいくようだ。

その後、踊り手は早々に外した耳栓を再び装着する。この瞬間、昨年、トリオの内の二人が物故したバンドによる「展覧会の絵」のクライマックスが鳴り響くが、耳栓の装着と同時に立ち消える。終わりが近い。

終に、踊り手は最初に歌った「トンビがクルリと輪を描いた~」を今度は最後まで歌う「~東京が見えたら帰っておいで」と、即ち「Get back! かつてお前が居たところに」と(またGである)。

鳥の時間が終わり、羽のハタキを持ったソウジのオバサンが戻ってくる。暗転し、踊り手は消え、そこには関さんがいる。

「半島」は海に向かって突き出している分、平地にいる時よりも高さ、低さをどうしても意識してしまう。「デッドエンド」も崖の中腹にあるし、街の通りのあちらこちらに「ここは海抜○○m」との表示が目立った。それらの表示は同じ意匠で経年劣化もさほどないことより、先の震災以降、おそらく同時期に一斉に取り付けられたものなのだろう。

毎年三月のその日の報道で取り上げられ、未だに収まりが悪く思えるのが、犠牲者の数に併記される行方不明者の数がまだそれなりの人数であることだ。

先に述べたのとは別に、人の特性の良く知られている一例として、亡くなった者に対して弔意を示すことがあげられる。文化・風習で度合いの違いはあろうが、生き残った者が死者に対して適切な弔いを叶えられなかった場合に、その想いが過剰に脹らみ、翻ってはその者の生を侵食していく強い負荷(念)となる。そのため、それらを避け、鎮めるために、古来より人は日常の言語が達する射程以上の距離に想いを届ける方法・様式として、例えばシャーマンは動物を依代にし(カスタネダのカラス、ボイスのコヨーテ然り)、或いは言葉に依らず楽曲や舞を奉納し、鎮魂の儀を繰り返してきた。

今、改めて思うに、この掃除をしているオバサンは震災による津波で誰か近親者を喪い、精神の均衡を崩した者なのかもしれない。フラフラと浜辺に来ては、波の向こうに逝った者を追いかけ、自らも気づかぬうちに水鳥やトンビに変容し、しばし冥界にまで下り、龍の姿で憩うのである。その時、彼女の魂は見失った者の存在を身近に感じているはずだ。開始後すぐに彼女が耳栓を外したのは彼岸からの呼び声を聴くためだったのかもしれない。

だが、そこに投げ入れられた言葉の力により、彼女の魂は呼び戻され、異形の姿からこちら側へと帰還する「トンビ」「トンビ」と執拗に繰り返された発語を僧侶による読経を彼女なりに認識し受容していく過程と置き換えてみると、今回のこの一夜限りの催しは優れて夢幻能の様式を踏まえたものであったかと思われる。

室内に内向きに設えられた縁側にいた私たちは、実は海沿いの防波堤に座り、足をぶらつかせながら、波の間に間に、踊り手によって描かれていく幻を見ていたのである。能舞台の老松の如く、背景に掲げられた三枚の鉄板の文様がそれを示唆している。

草刈敦氏より関さなえ宛てのメール

note04

note05

会場には踊るには適さない床のない舞台。一体、どのようなダンスが観られるのかと、期待が募った後、音もなく、ゆっくりと始まったパフォーマンス。演者の一挙手一投足に観客が見逃さないように、見守る空気。

いつか音楽が流れ、ダンスが始まるのだと身構えていると、始まらない。完璧に想像を超えていました。自分のダンスという概念を覆されました。

ある程度、年も重ね、時に少しの驚きはあるものの、多くは想定内の出来事の中で生活できる大人になったつもりでいました。

それが、すべて覆されたような衝撃でした。

同じ時代に同じ国に生まれたとは思えない、分かり合える共通する術を持たない未知なるものと遭遇したと思いました。圧倒的な世界観でした。

しかし、演技を終えた後の関さんは、同じ日本語を話すひとりの大人。

軽いパニック。

誰かと話して解釈が欲しい。自分がわかる共通言語で教えて欲しい。終わった後に感じたのは、敗北感と、理解する術を持たない自分への苛立ち。

もう一度観たいような、観たくないような。

強烈にこころをかき乱されました。

鈴木賢治

note06

先日は大変ありがとうございました。

関さんのダンスをDEAD ENDまで見に行けて本当によかったです!

金谷さん、井手さんをはじめ、スタッフみなさんの万全のコーディネートで歓待していただき感謝をしています。

DEAD END、素晴らしくいい場所でしたね。今回の井手さんの舞台美術を見ながら、クラウベル・ローシャ監督の「黒い神と白い悪魔」の冒頭の言葉

「 私が人々を分けるとき 島が見えるのだ

山が海にかわる 海が山にかわる 」

そのように感じるのは、もしかしたら、関さんの去年8月の作品が私の中に強烈に残っているということもありますし、横須賀ってどんな場所なのかなと(追浜ですが)考えてきたりなど、見るまでに、私の中ですでになにかしらの流れができてしまっていたのかもしれません。

水そのもののイメージよりは、いくつもの境界線があって、それにさらされながらも、辿々しく経て越え、時にそれさえも縁(よすが)にしながら、でも、潜伏し、何度も何度も繰り返し自分を埋葬する。そのような所作に思いました。

繰り返し自分を埋めることで(床下にあった穴をなにかの冬眠の穴と井手さんが説明してくれましたが)、再度自分を形作ることにもつながる。そういうイメージを持ちました。

みなさまの盤石な表現に対して、形にならないままの言葉になってしまいましたが、19日はとても満たされた気持ちで帰ることができましたので、とにかくお礼を申し上げたくメールしました。

あさかわしほ

note07

海辺をゆくひと

そもそもダンスを上演するにあたり床面が抜け木製骨組みだけで構成された舞台は、見る者。のみならず、演者すら挑発しているように思える。スリリングだ。果たして骨組みの上の身体は大きな跳躍も細やかな足の運びも出来ず、自制が求められる動きに終始しがちに。演者の動作は次第に地面へと降り、土と砂ほこりがその肌にまとわりつき、次第に生々しい肉感を見る者に曝け出していく。演者の名は関さなえといった。

関さなえ『ザザザ』はその骨組み構造の舞台からして戸惑いと驚きが同居するダンス公演だったといえる(舞台建築:太田大翔)。舞台をぐるりと「コ」の字型に囲んだ約30の客席のうち座席/立ち席はいずれも15席ずつという規模。決して広い空間とはいえない。そして舞台壁面に掛けられた3点の平面作品『snow』『moon』『flower』(美術:井手日出志)。鉄板を支持体に太紐で海辺と水平線をシンプルに表現したこれらはしかし、鉄のドシリとした質感が全面に出ていることから、遠目からパッと見て制作途中の未完成作品に見えなくもない。更に言えば、この地面を晒し木製骨組みだけで構成された舞台だ。ぐるりと空間を見渡すと、人によっては会場全体が設営中の現場のようにも見えてくる。

こうした会場内を支配する、いわば不全感。この条件下でどのように舞台を立ち上がらせるかが関の課題だったことは想像に難くない。さながら設営途中の工事現場に放り込まれた演者だったが、導き出した答えは実にシンプルなものだった。冒頭と終盤での歌唱。小道具の使用。投げ込まれた文庫本の朗読。こうした些細な行為の積み重ねから、関はダンスにうっすらとストーリーを滲ませることで舞台を舞台として自立させた。特に文庫本をランダムにめくった頁を数フレーズごとに朗読するシーンは、断片的にフレーズを重ねることで、小さな物語を反復=薄く上塗りし続けている様に見える。制約された身体の動きとささやかな物語の反復。空間の不全感を補うかのように、関によるこうした行為の積み重ねが—浜辺に寄せては返す波そのもののように—舞台が成立する/しないギリギリの境界線を絶えず行き来していた公演だったと言えよう。舞台中央に掛けられた作品が海辺の風景だったこともその作用を効果的なものとしており、思わずニヤリとさせられた。

最後にがけアトリエのことについて少し触れておきたい。これはデッドエンドの前身となったアートスペースの名であり、ここ横須賀・追浜の地に拠点を構えたのは2005年のことになる。今回の『ザザザ』公演にあたり、がけアトリエ時代から関わりを持つ者たちが設営や記録など、少数ながら制作スタッフとしてこの公演の準備に関わった。アートを本業としない者がほとんどの寄せ集めでありそれこそ舞台制作の経験も無い者ばかりだったが、彼等の協力が無ければ本公演を無事に終えることが出来なかっただろう。これからの意欲的な企てを期待したい。

(2017年3月19日 横須賀・デッドエンドにて)

モリナオヤ サンズイ舎主宰

note08

ザザザ感想

コンテンポラリーダンスを観るのは初めてでした。

主人からは普通のダンスでは物足りなくなった人がその先に目指す領域だと聞いていましたので、すごく楽しみにしておりました。

観終わった感想は、確かにその通りでもあると思いましたが、私の想像をはるかに超えていて圧倒されました。

音楽に合わせて踊るだけがコンテンポラリーダンスではなく、朗読をしたりアイテムを使ったり…

正直、凡人が理解するにはとても難しい作品だと思いましたが、関さんの作品の意図を少しでも理解したかったので、一つ一つの言葉の意味や、なぜそのアイテムを選んだのかなど、凄く考えを巡らせながら観ていました。

表現が下手ですが、ものつくりの方のアイデアが加わることで、ダンスは更におしゃれで、複雑で、シュールで、前衛的なものになるのだと感じました。

そこの空間だけが別次元のような感覚でした。

同じ人間だけどこんなにも感覚が違うんだと、まだまだ自分の知り得ない感覚があるんだと、当たり前のことかもしれませんが、再確認をしました。

普段の生活の中ではなかなかあのような場で考えを巡らすような体験はできませんので、貴重な体験をさせて頂いたと思っております。 この度は参加させて頂き、ありがとうございました。

でも、最後に丁寧にご挨拶されていた関さんを拝見して、なんだかホッとした気持ちになったのも事実です(笑)

鈴木 寿子

note09

等高線を指でなぞる。地図という平面上に、山がせり上がり、谷が刻まれる。そして、目の奥に新しい光景が広がっていく。その姿をたどりながら、針に通された糸が使い古されたシーツに縫われていく。地図上にしか存在しえない等高線というものが、ある幅を持ったカラフルな糸の束として、新たな命を帯び始める。山の家を出て、木々を抜けながら、蝸牛のようにヌルヌルと歩んでいく。山は時に人の姿を纏い、頂きに至る。

坂道を下りて、海に出る。砂浜が広がり、少し高い波が一直線に広がった水平線から打ち寄せてくる。風に煽られて、トンビが上昇の空を掴み、裏の岩山へ消えていく。傾いた夕日が、遠く箱根の向こうの富士山を照らしている。反対の海は穏やかだった。小さな浜の端からは磯が続いている。海沿いの道を辿りながら、小さな岬をまわる。北に広がった暖かな海を大型船が行き交い、水平線との境にアクアラインや対岸の煙突がのぞいている。この道の先は、再び浦へとつながってゆく。遠くキラキラと輝く海を車窓から眺めていただけの身にとっては、少し新鮮な土地である。

水平線は、地図上には存在しない。海際に立つことではじめて現れる。山や家々、そして田畑、雑木林、そのような繰り返しの中に突然広がる水平線は、地面で無限を感じることのない日本にあって、急に差し込まれる永遠である。当時そう思ったかどうか、江之浦に庵を構えようとする杉本博司の高台から見た水平線は、画面を水平に裂き、全ての物事をその境界線の無限遠へと吸い込んだ。沈黙。けれども、海は波も立つ。唸りを上げて、煙もする。非在という山崎博ですら、水平線は上下し、煌めき、霞む。不安定であるけれども、杉本よりその姿は豊富である。時に、日が差し、光跡を海面に映す。または、岬と共に。豊かな海がそこにある。けれども、水平線はいまだ非在である。なぜなら写真は、結局のところ幅のない線でしか、それを表現出来ないからである。

しかし、実際に見る水平線は、どこまでも続く海の源。その先に何かを感じさせる、無限大の線である。ややもすると呑み込まれかねない、切迫感すら持っている。この野太い糸。というより紐。水平に張られた紐は、そういった広がりも、見る側の思いも、様々に含み、膨らんでいる。元は小さなノートに描かれた走り書き。拡大され、紐が結われた時、海に向かった実感を再び取り戻し、その存在の大きさが現れる。映像にはない確かな実存。同時に張られた周囲の風景とともに、マチスの晩年、一筆書きの太い線のごとく、真の永遠は出現するのだろうか。

ただし、その紐が結われているのは、鉄の鋼板。分厚く重く黒い塊。岸壁に接岸された巨大な灰色の鉄のカタマリ。長期間停泊し、ゆっくりと離れてゆく。それはあまりに巨大過ぎ、水平線さえ遮られ。それでも黒い正体に、穴を貫きその先の、水平線を手に入れる。それは刺繍糸では弱すぎる。その太さ。鋼板にすら描ける風景の。

硬鉄の海。それは時として現れる。数千年の彼方から。津という津、浦という浦は呑み込まれ、全ては流され海の底。そのそこで、蠢き、寄せる。思い。普段はもの言わぬ海。でもその底に、人の思いを蓄えている。彼らの身体感覚を抜きに、永遠を語ることは、虚しいこと。床底の地の果てから、手を差し伸ばし、鳶が夕日に飛び立つ夢を見た。いま見えずとも、生けるものたちと共にいる、海がそこに横たわり、そしてまた陽が昇る。

井手日出志は、はたしてどのような海を描こうとしているのか。これはただ、私の夢想。

先間康博

note10

アンケートより

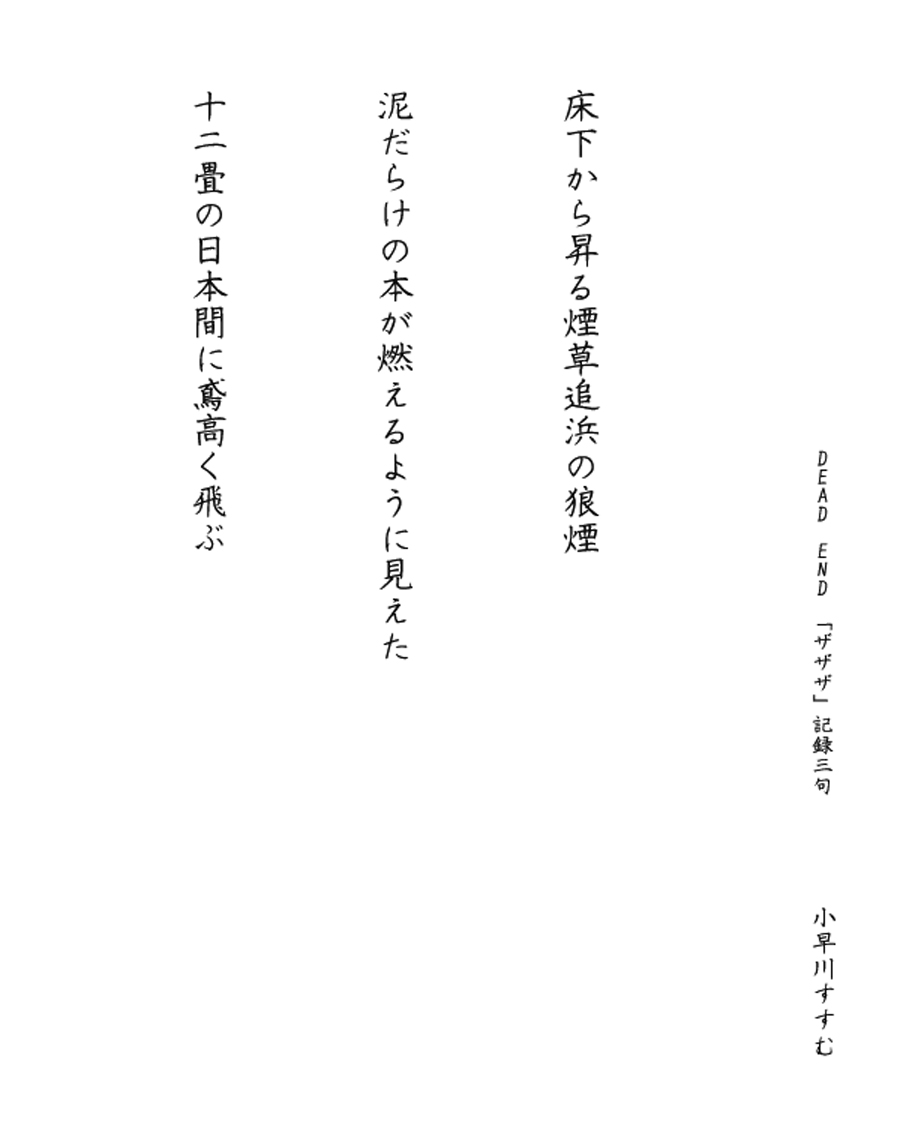

2017.4.10 小早川茜

note11

3月21日 中島健太郎

note12

水平線の彼方に鳥の姿をした女の人が見えた

怪鳥は歌いながら海面を歩いて近づいてきた

前展「井手日出志SILENT SURF 1999-2016」については作品のなりたちや構造についてばかり言述した。表面の鉄板と白い紐は水平線と海面を模しながらもそれらにまつわる物語を断固拒否していたからだ。

にも関わらず。

前日打合せで初めて目にしたその怪鳥は当然のごとく物語を紡ぎだしたので、新鮮な感動のあと不安にもなった。本番まで練り込むという。

「ここで最後まで物語れるのか?乖離することなく…?」

関にとって、というより踊り手にとってあの舞台は挑戦的な装置だった。前展を観てあのスペースで踊りたいと挙手してくれたその手を固く握リしめると同時に思い切り振り払ってもいた。

しかし二人のガチンコ対決には静観を決めていた。

デッドエンドオープン前より床の修繕は必須で、それならばいっそとゼロベースで舞台作りが開始。そこで建築士太田大翔というファクターも入る。

いま思えば、構造&ビジュアル重視の二人対ダンサー関という構図だった。しかし完成しつつある舞台を前に井手組は浮かれていた。

「絶対カッコええ!」

私も同意だった。

公演二ヶ月前。構築のための破壊が進んだ頃、関が会場近所の鷹取山に散歩がてら下見に訪れる。

鷹取山は井手にとって作品モチーフの一つで言わばホームにアウェイの関を案内する形となった。

登りきったところ快晴下の地べたで昼食をとる。頭上にはタカ目タカ科の鳥類が滑翔している。関は昼食を奪われてみたいと、骨付肉を空に向けながら食す。鳥に気取られまいと無意識をつくること。も意識すまいとやってみたが駄目だった。と私は思っていた。その時は。

しかし公演当日、関はあの鳥を媒介に完成した物語を携えて困難な舞台に挑んだのだった。

初めて観るダンスに期待と不安を抱く者フライヤー作成時、「ダンス公演performance 関さなえ」というコピーを「dance」にただすよう本人からチェックが入った。

そういう事なのだ。

太古の呪術師がコトバを、薬草師が植物を操ったように、関もまた純粋に「踊っている」のだった。

ただただ、ひたすらに。

物語を徹底して排除する井手

物語を超越しようとする関

二人の視線が水平線上で交差していたことに気付く。

2017年4月19日 金谷幸未

note13

関さなえ様

その後いかがお過ごしでしょうか?

僕はあの一夜がウソの様にのんびりと米軍基地内をトラックで回り海を眺める日常にもどっています。

昨年10月に関さんからオファーをいただき、そのありがたいオファーにどうすれば答えられるのかを考えた時、床をとっぱらうことが、ダンス経験のない僕が出来る最大の答えでした。今思えば頭デッカチなラブレターだったかとも思いますが、関さんがダンサーとしてのリスクを受け取り、その上で楽しんでくれたことに本当に感謝しています。

ザザザ発表までの5ヶ月間は普段の自分の作品発表をするのとは全くちがう貴重で濃厚な経験でした。

結局僕は身体、時間、空間、音、物語など全てを含めたダンスとは一体何なのか?という問いに対する答えを関さんを通して求めていたのだと思います。その意味で僕は一番贅沢で無責任な観客だったのだと思います。

今回関さんが引きしぼった弓をとき放つ様に全身全霊で出してくれた答えは表現活動をするものとして今後何度も思いおこすであろう大きな糧になりました。

ありがとうございました。

次回の7月の素浪人さんとのダンス公演たのしみにしています。DEAD ENDの皆んな誘って行きます。

ザザザご苦労様でした。

感謝感謝です。

3月吉日 井手日出志

ザザザ

昨年秋、井手日出志『silent surf』の海を観たとき、ここで踊りたい、と強く思った。

めったに乗らない京急に乗って電車のエンジン音を耳にしながら、たまにあっち側こっち側へと斜めっていく景色を

ぼーっと眺めながら追浜駅に着いたら待合せの坂巻さんはもう着いてて、二人で地図を見い見い駐輪場を抜ける・・?

あー、道に出た~、こっちかね~? と、あ、見慣れたお二人のお出迎えだよ、嬉しいねぇ、そうそう、このちょっとした山道っぽい細~い泥の坂、登るのよ~。

そうそう、そこのどん詰まりにある、平屋の家、の奥の部屋、にはいったら、そこに

<水平線>が、あった。

からだが無意識に予測していたものを、ばっさり断ち切られて呆然となる。

紐が刺された鉄板に現された波、に生半可な情感が軽く跳ね返されて行く。

足元には生活臭の染み付いた白いシーツにぽつんぽつんと人がいる。足の裏が踏むことをためらって浮こうとする。

水平方向へも、垂直方向へも、からだが引きのばされていく。

足、からだ、頭、ここの海を楽しめ、と言ってくる。気持ちが上がっていく。

この美術とわたしのダンスには親和性がある! と一方的に思う。何故だかはわからない。

ここで踊りたいと申し入れると、快く受け入れてくれた。嬉しかった。

ダンスのためにラブレターを書くつもりで新たに舞台美術を創りたい、と逆提案される。なお、嬉しかった。

私にはそこでやりたいことがあった。

2011年原発爆発を受けて創作した『鳴ってる』の再演。

福島の海をタマとして踊りに込めてつくったもので、6年経った今、あの海はどうなったのか確かめてみたかった。

振り付けは型として残っている。井手氏の海を前にしてその型に込めるタマは変わるだろう。

タマが変わるならば別個の表現が立ちあがってくるはずだ。それを披露したいと思った。

加えて、井手氏の美術の親和性の正体を探りたいというプライベートな思惑もあった。

年末に井手氏から美術プラン=ラブレタープランの説明を受ける。

それは私の思惑をザザザーっと一瞬で沖へと流し去る破壊的な大波だった。

床板が!!!、ない!!!

普通に歩くことも立つこともできない空間。

最大のピンチに私は熱烈興奮した。秘境の地への旅をプレゼントされた心境のような。

しかも地下がある。これは大きいプレゼントだった。喜んでお受けした。

正月開けに3人で井手氏のお散歩コース鷹取山をハイキングに行く。

井手氏のスケッチ場所、遠くに見える横須賀の海や工業地帯の煙突、仏像の彫物、切り出された岩、耳栓の話、ご飯を狙うとんび、などいろいろ話をする。楽しかった。

舞台美術未完のDEADEND会場の床下に寝そべる。土のひんやりとした温度が全身に伝わってくる。からだの色が変わりそう。

格子状の根太だけのこの場所は遊べることがたくさんありそう。しかし遊ぶのではなく、踊るのだ。ラブレターのお返事をするのだ。

本番までここには来ないと決める。この床板のない空間にからだを慣らすことはしたくなかった。

井手氏の海、ラブレター、耳栓、とんび、

海を思うと去来する津波、原発、沖縄、慰安婦、散骨、、、浮かんできたものは遠ざけずにそのままに

言葉や光景から浮かんでくることを動きにしていく。

床板があるところで床板のないところの動きを練っていくことは不確か際りなく、

泳ぎ方がわからないまま深い海に放り込まれたようなものだった。どうやってからだを使えばいいんだ?

練習を積むにつれ、徒労感を積んでいった。

そのなかでできるかどうかわからずとも守りたい動きの注意点をシーンごとに立てていく。

その注意点が踊りとなるかすかな手がかりだった。

床や地面のあるところでしか生活をしたことがない。

それが当たり前なところですべてが成り立っていた。知見の狭さ、からだの不自由さをあらためて実感する。

しかし、思い通りにはいかないところで思い通りにやってやろうと臨むことに悦びがある。

思い通りにいかない環境と、シーンごとに立てた注意点を遂行しようする真面目さと、注意点から逃れようとするずるさと、

3本の綱引きを終始していたように思う。

今回の踊りのタマとなったのは徒労感だと、思い返している。

6年前の海と今の海は何も変わっていない。プライベートな思惑も手応えもなく。

鼻歌を歌うしかなかった。

あれから約1ヶ月経った今、あの鼻歌が清々しく届けられたら良かったなと思い返している。

『ザザザ』はいまだに振り返ると涌いてくるものがあります。

ダンス経験はやがて40年になりますが、これまでにない深いものとなりました。

この機会を与えてくださったDEADENDの金谷さん、井手さん、太田さんそしてお手伝いしてくださったスタッフのみなま、本当にありがとうございました。

そして見届けてくださったみなさま、心より感謝申し上げます。

2017.4.17関さなえ